MELVAN

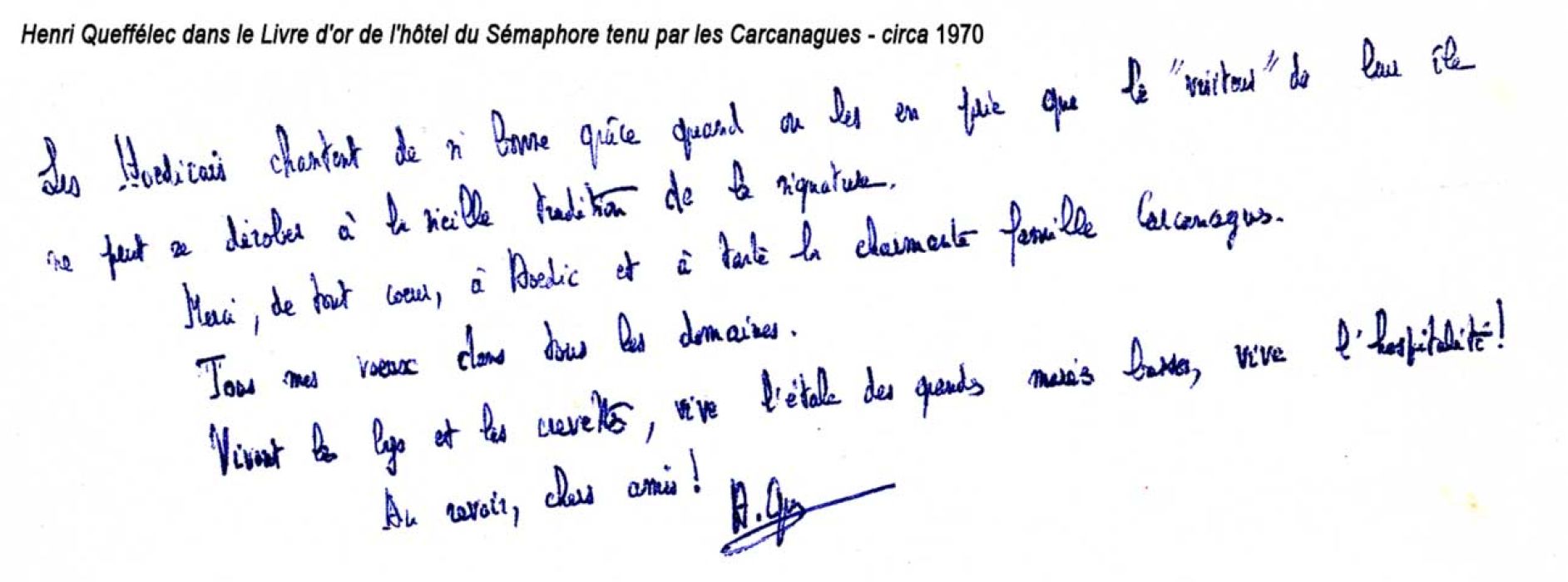

Patrimoine historique et naturel de l'archipel Houat - Hoedic

Gildas se serait installé à Houat avant d'aller à Rhuys. Légende ?

Saint-Gildas-de-Rhuys

Le territoire fini et isolé d’une île en fait une singularité sociologique, historique et naturaliste dont il est tentant d’aborder tous les aspects.

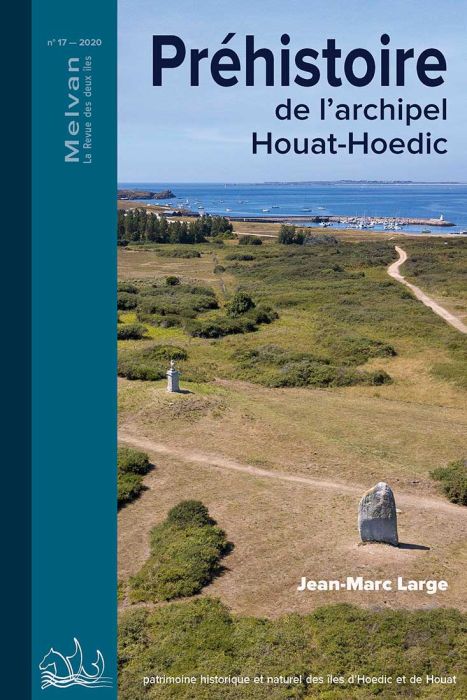

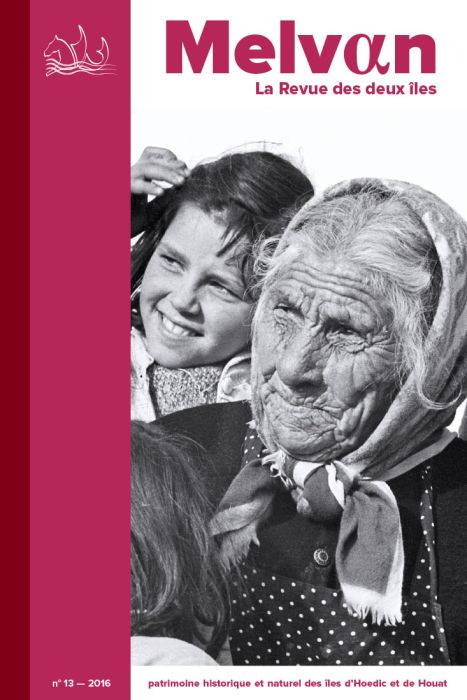

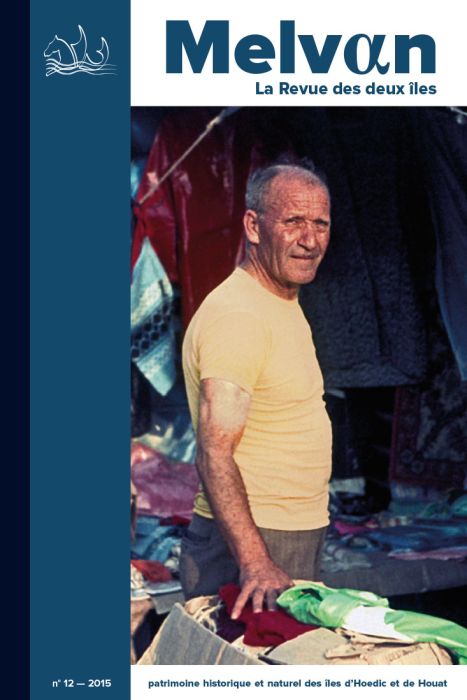

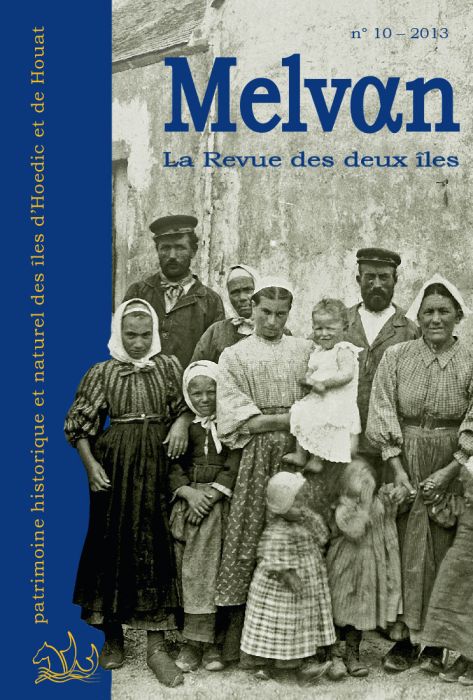

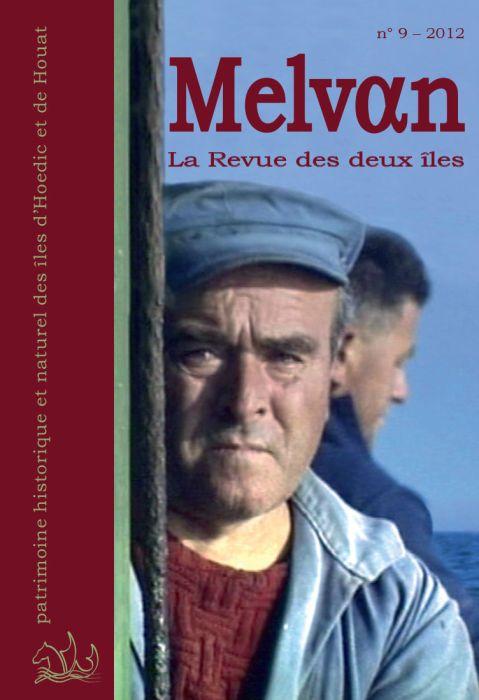

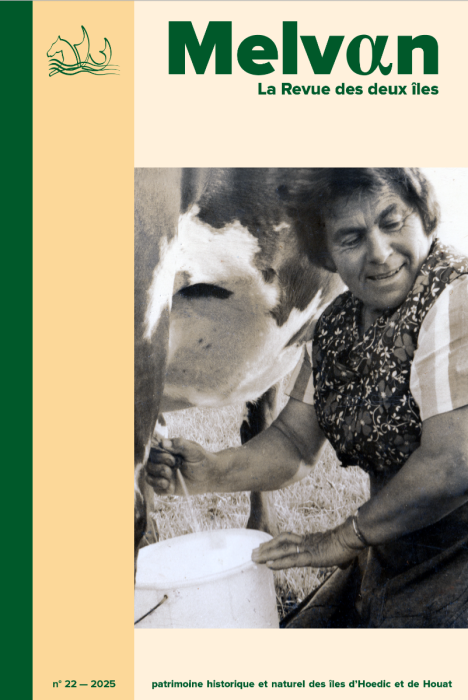

Les travaux de MELVAN sont présentés chaque année dans la Revue des deux îles

[ parcourez les numéros avec les flèches - survolez pour accéder au sommaire et commander ]

La revue annuelle de MELVAN

Quelques notions pour vous permettre compréhension et découverte des richesses de l'archipel

Plongez au cœur de l'histoire, de la vie et de l'avenir des deux îles

[ Les articles de MELVAN - extraits de ou complémentaires à la revue - enrichis régulièrement ]

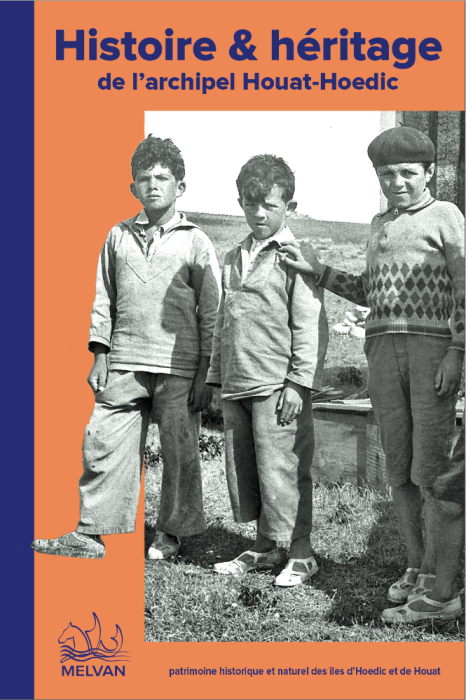

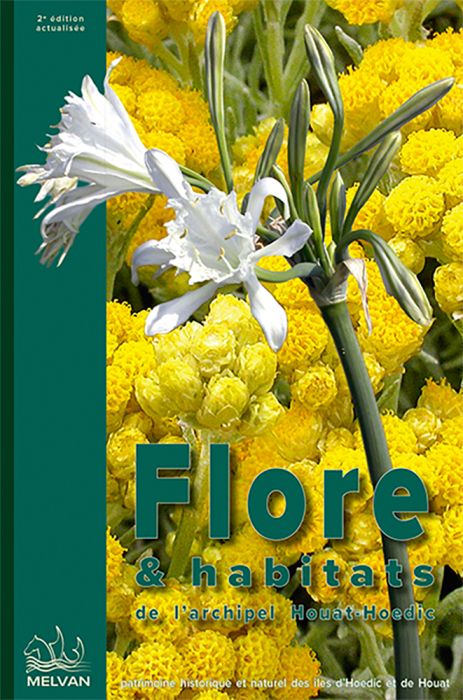

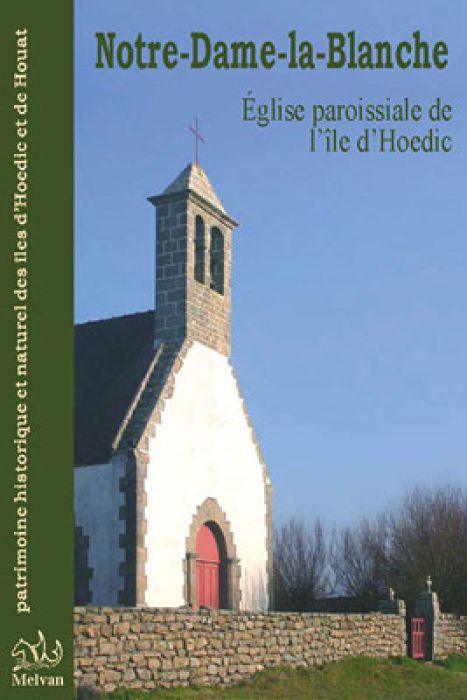

Les monographies MELVAN sur divers sujets

[ parcourez les publications avec les flèches - survolez pour accéder au sommaire et commander ]